この記事では、インボイス制度導入による事業者への影響について解説します。また、インボイス制度に登録しなくてもよい場合も解説します。

インボイスって何?

インボイスとは、日本語では「適格請求書」と書きます(以下、「インボイス」)。売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません

また、交付したインボイスの写しの保存が必要です。

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要です。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

インボイス制度に登録できる事業者は

すべての事業者がインボイスを発行できるわけではありません。

要件としては、下記の二つすべてを満たす必要があります。

- 消費税の課税事業者

- 適格請求書発行事業者として国税庁に登録(適格請求書発行事業者公表サイト)

したがって、免税事業者は、インボイスを発行できません。

なお、2022年2月末現在の登録者数は283,632件です。2020年度の課税事業者は3,176千社(法人・個人)で、登録率は約8.9%です。

インボイス制度が開始されるとどうなるの?

以下のブログの事例を用いて、インボイス制度を解説します。

前提条件として、

- A社は課税事業者(消費税を納付する義務がある法人)。

- B社は免税事業者(消費税を納付する義務がない法人)。

- A社はB社が開発したソフトウェアを消費者に販売している。

- B社で発生する費用は人件費(不課税)のみ。売上高にかかる消費税額は益税となっている。

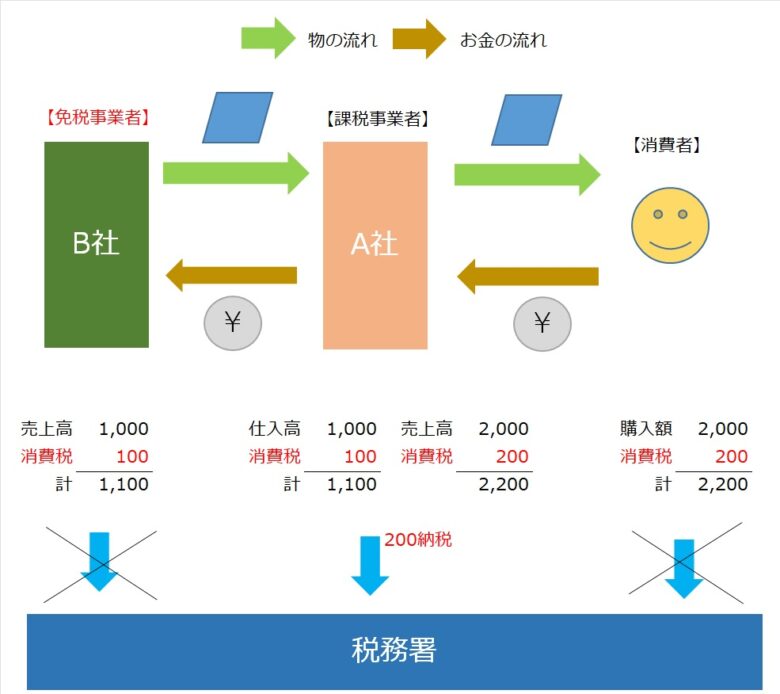

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)消費者:負担している消費税額は200。購入先であるA社に支払っており、税務署に納付してはいない。

A 社:売上の際に預かった消費税は200。仕入の際に支払った消費税は100。しかし、B社は免税事業者であり、インボイスを発行できないため、仮払いした消費税を預かり消費税から控除できない(仕入税額控除の要件を満たしていない)。

したがって、預り消費税200-仮払消費税0=税務署に納付する消費税200

B 社:売上の際に預かった消費税は100。免税事業者であるため、税務署に納付する消費税0

したがって、最終的に消費税200を負担したのは消費者ですが、税務署に納付したのは、A社が200、B社が0です。つまり、B社が負担しなければならない消費税をA社が負担することになります。

インボイス制度は何が問題なのか?

ここで、売手側のB社には、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 買手側A社から、取引相手として排除される可能性がある。

- 値下げ要求される可能性がある。

- 取引価格の据え置きの代わりに、協賛金等を要求される可能性がある。

- インボイスを発行できるように課税事業者となることを強制される可能性がある。

上記の問題に対しては、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。

したがって、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあり、公正取引委員会より「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(2022年1月19日)が公表されています。

免税事業者からの仕入税額控除の経過措置

買手側への急変緩和措置として、インボイス制度開始から一定期間は、インボイス発行事業者以外の者(免税事業者)からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。経過措置を適用できる期間、割合は、次のとおりです。

- 2023(令和5)年10月1日から2025(令和8)年9月30日までは仕入税額相当額の80%

- 2025(令和8)年10月1日から2028(令和11)年9月30日までは仕入税額相当額の50%

なお、この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

免税事業者のままでよいケース

買手側が消費者・免税事業者である場合は、そもそもインボイスが不要です。また買手側が簡易課税制度を採用している場合も同様です。

したがって、この場合は免税事業者のままであっても取引に影響がないと思われます。

- 買手側が消費者または免税事業者(例えば、美容院など)

- 買手側が簡易課税制度を適用(売上の際に預かった消費税額を基準に消費税額決定)。

インボイスが不要なケース

以下のケースが想定されます。

- インボイスの交付義務が免除される公共交通料金(3万円未満のものに限る)

- 使用時に回収される簡易インボイスの要件を満たす入場券等

- 古物営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない消費者などから買い受ける販売用の古物

- 質屋を営む者が、適格請求書発行事業者でない消費者などから買い受ける販売用の質草

- 宅地建物取引業を営む者が、適格請求書発行事業者でない消費者などから買い受ける販売用の建物

- 適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の再生資源または再生部品

- 自動販売機から購入したもの(3万円未満のものに限る)

- 郵便ポストを利用した配達サービス料金

- 出張旅費、宿泊費、日当、転勤支度金、通勤手当

【参考】国税庁動画チャンネル「消費税!今から学ぼう!インボイス塾!(全4回)」

まとめ

インボイス制度の開始は、2023年10月1日です。2023年10月1日からインボイス発行事業者になるためには、登録申請期限は2023年3月31日であり、準備期間はあと1年間しかありません(2023年度税制改正にて、登録期限は実質的に延長されました。下記のブログをご参照ください(2023年1月10日現在))。買手側は免税事業者との取引をどうすべきか、売手側はインボイス発行事業者として登録すべきか、早急な検討が必要です。