特例事業承継税制(2018年度税制改正)について解説します。

・特例事業承継税制の期限は?

・事業承継税制は得なのか損なのか?

・特例措置を受ける際には、見届け人が必要?

このブログは、2018年8月28日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

事業承継税制の概要

- 事業承継税制には「一般措置」、「特例措置」があります。

- 特例事業承継税制の適用を受けるには、「特例承継計画」の提出が必要です。

- 特例承継計画の提出期限は

20242026年3月31日までです。※1 - 「特例承継計画」の提出の際は、経営革新等支援機関の所見が必要です。

- 特例事業承継税制の適用を受けるには、2027年12月31日までに、実際に経営者から後継者に自社株式を移転が必要です。

贈与の時までに引き続き3年以上会社役員であること。つまり、2024年12月までに役員登記が必要です。※2

※1 2024年度税制改正により、特例承継計画の提出期限は2年間延長され、2026年3月31日までとなります。

※2 2025年度税制改正により、2025年1月1日以後の贈与では、役員要件は撤廃される予定です。なお、一般措置では撤廃されない点に要注意です。

相続税(贈与税)の納税「猶予」の意味

事業承継税制は、相続税(贈与税)の納税「猶予」であって「免除」ではありません。

要件を満たしていれば、代々「贈与税→相続税→贈与税→・・・」の「猶予」が続きます。したがって、最終的に「免除」されるわけではありません。

四代目まで承継したと仮定すると

初代⇒二代目⇒三代目⇒四代目、と親族で自社株式を引き継いだ場合を仮定します。

通常、二代目、三代目、四代目は相続税を納税することになります。

しかし、初代の相続の際に納税猶予制度を活用し、かつ、四代目まで相続が終わった場合、二代目、三代目は相続税を納税していません(各種要件を満たしていることが前提)。

したがって、納税猶予を継続する期間が長ければ長いほど、納税しなくて済んだ後継者が増加するという税務メリットがあります。

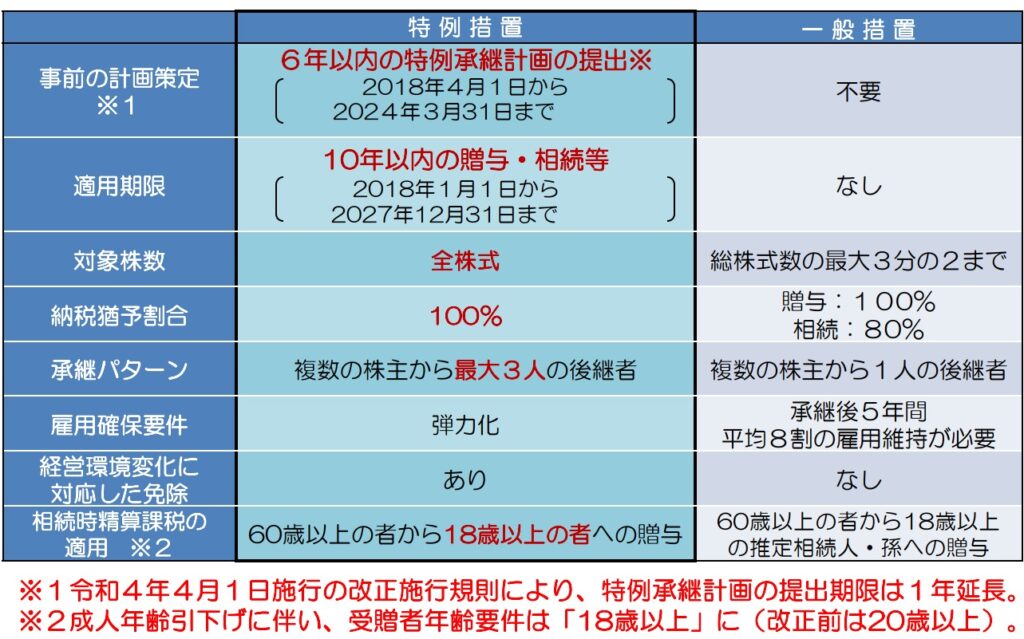

特例措置と一般措置の違いは?

2018年度税制改正で「特例措置」が新たに創設されました。したがって、従前からある制度「一般措置」と二本立てとなりました。

出典:中小企業庁「経営承継円滑化法申請マニュアル令和4年4月改訂版」※2024年度税制改正により、特例承継計画の提出期限は2年間延長され、2026年3月31日までとなります。

特例事業承継税制の適用要件は

以下の要件を満たす必要があります。

- 事前の計画策定

期間:2018年4月1日から2026年3月31日まで

実行:都道府県庁に「特例承継計画」を提出 - 適用期限

期間:2018年1月1日から2027年12月31日まで(10年間)

実行:後継者が贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得

したがって、特例事業承継税制の締切は、特例承継計画の提出期限(2026年3月31日)となります。

特例措置を受けるには認定経営革新等支援機関の所見が必要

「特例承継計画」の提出には、認定経営革新等支援機関の所見の添付が必要です。

したがって、まず担当税理士が認定経営革新等支援機関なのか確認しておく必要があります。もし認定経営革新等支援機関がみつからない場合、当事務所へご相談ください。

まとめ

2022年度税制改正、2024年度税制改正によって、特例承継計画の提出期限は、2023年3月31日から2026年3月31日へと合計3年間延長されました。また、2025年度税制改正によって、贈与の際の会社役員要件が無くなる予定です(特例措置のみ)。したがって、実質的な締切は2026年3月31日までとなります。特例承継計画の提出はエントリー要件です。提出後、必ずしも事業承継税制を使う必要はありません。事業承継の取っ掛かりとして、提出されることをお薦めします。

【参考】ブログ「「特例承継計画」から始める事業承継」