この記事では、事業価値を高める手法について解説します。融資の際の事業性評価にも役立ちます。

本稿は、2022年6月21日の初出に最新情報を加えて更新しています。

「事業価値を高める経営レポート」とは

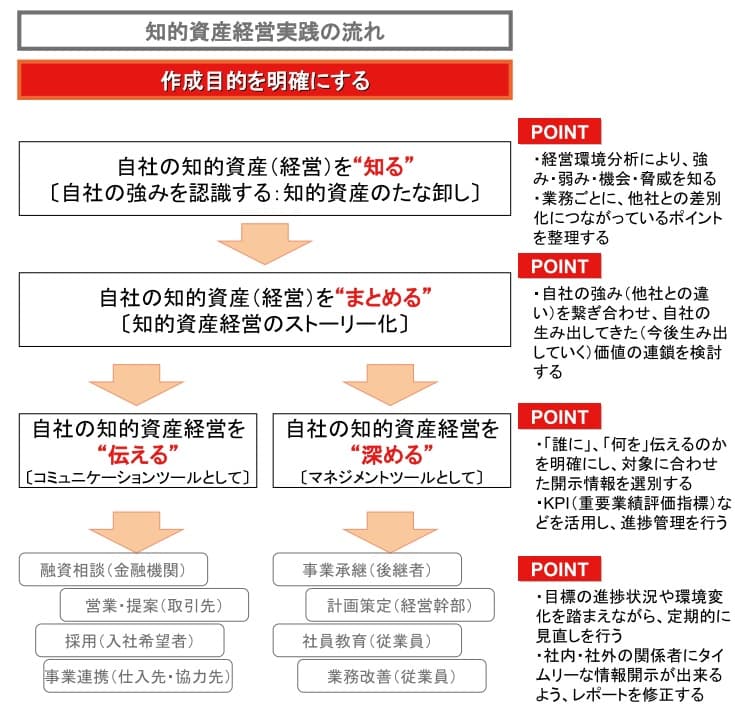

この作成マニュアルは、(独)中小機構が約13年前(2012年5月)に発行したものですが、内容は普遍的で古さを感じさせません。レポート作成の目的は、自社の「知的資産」を理解し、整理し、伝え、深めることです。最終的には、A3サイズの1枚にまとめることが重要です。自社の強みを把握する際、適切な言葉を簡潔に選ぶことが大切です。この強みを社内で共有し、外部に発信することで、事業価値を向上させます。

「知的資産」とは

このレポートに出てくる「知的資産」ですが、以前のブログで解説しました。重要なので再掲します。

知的資産

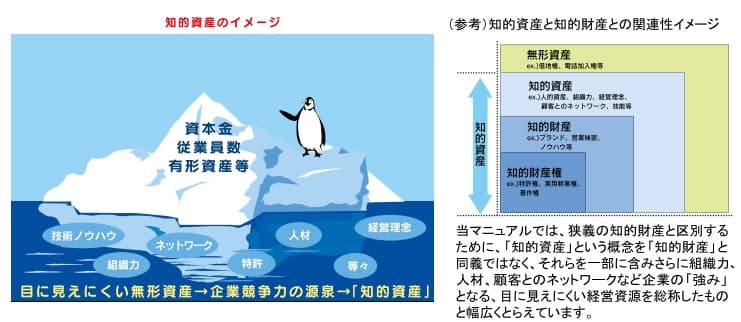

従来のバランスシート上に記載されている資産以外の無形の資産であり、

企業における競争力の源泉である、

人材、技術、技能、知的財産(特許・ブランドなど)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、

財務諸表には表れてこない目に見えにくい資源の総称。

なお、自社の強み(知的資産)をしっかりと把握し、それを活用することで業績の向上に結び付ける経営のことを知的資産経営といいます。

「知的資産」と「知的財産」は混合しやすい

「知的資産」という単語自体が「知的財産」と似ていて、混合されているケースも多いです。理解する際は、下記のイメージ図が分かりやすいです。なお、通常、経営理念や顧客とのネットワークは「知的財産」とは言いません。

出典:(独)中小機構「事業価値を高める経営レポート作成マニュアル改訂版」知的資産経営の実践の流れ

「自社の知的資産を知る」というのは簡単なようですが、それほど簡単ではありません。社内の人間だけで作成する場合、弱みだけたくさん出てくるケースが多いです。その理由として、「強み」は、自分達で当たり前にできていることが該当するケースが多く、内部からは気づきにくいためです。

出典:(独)中小機構「事業価値を高める経営レポート作成マニュアル改訂版」知的資産経営報告書ワークショップで本当にあった話

過去に「事業価値を高める経営レポート」ワークショップを行った際、新卒のリクルートがなかなかうまくいかない、という会社がありました。ただよく聞いてみると、新卒ですぐに退職する人は少ないとのことでした。さらに突っ込んで聞いてみると、その理由として、1年目に先輩がチューターとして世話をする習慣があるとのこと。「それって、リクルートのときに伝えてますか」と聞いたところ、まったく伝えていないとのことでした。

この話は、作り話のようですが実際にあったやりとりです。「会社内部で当たり前だと思っていることが外部から見ると当たり前ではない」というのはよくあることです。「強み」というものは、内部からはわかりにくいのです。

「事業価値を高めるレポート」の骨子

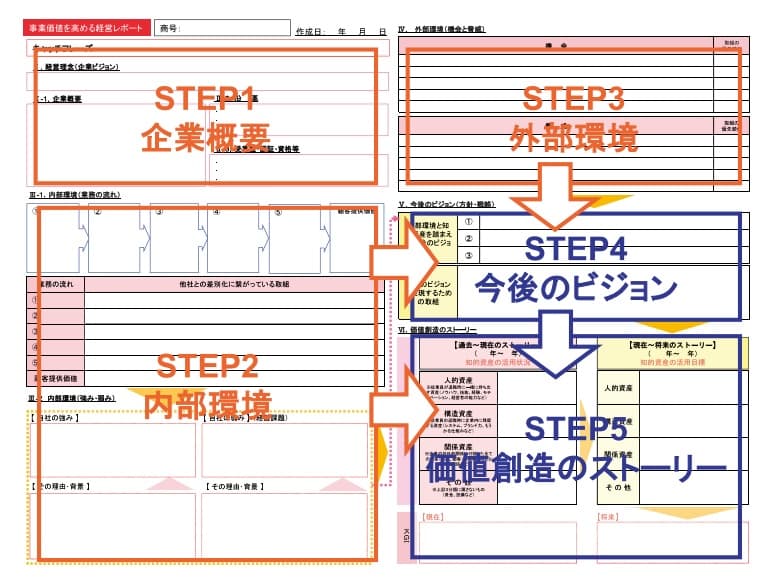

「事業価値を高めるレポート」は、以下の5つのステップで作成します。自社の「知的資産」を知って、まとめて、A3用紙1枚に落とし込んでいきます。

- STEP1:企業概要

- STEP2:内部環境

- STEP3:外部環境

- STEP4:今後のビジョン

- STEP5:価値創造のストーリー

出典:(独)中小機構「事業価値を高める経営レポート作成マニュアル改訂版」社長だけで作成するのではなく、従業員も巻き込むと、お互いに気づきがあります。また、外部の専門家を交えて作成すると、より客観的な気づきが得られます。慣れている専門家であれば、社内だけでは気づかない点も引き出してくれるはずです。

レポートの活用方法

「事業価値を高めるレポート」は作成したら終わりではもったいないです。大事に机の中にしまっておくのではなく、常に更新していく必要があります。

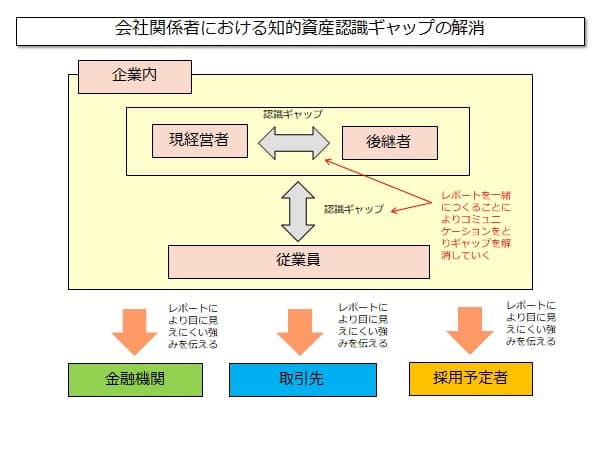

また、「知的資産」は目に見えにくいので(大切なものほど目に見えにくい)、「事業価値を高めるレポート」を作成していく過程で、現経営者、後継者、従業員との間の認識ギャップを埋めていく役割があります。作成後は、金融機関、取引先、新規採用予定者への情報発信にも活用できます。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)まとめ

さて、いかがでしたか。「事業価値を高める経営レポート」は、実際に作成した経営者の評判も良く、もっと周知されても良いと思います。「知的資産」よりも、「社長のネットワークとか、見えないけど会社の財産ですよね」「顧客先リストとか、単に住所が羅列されているのではなく、その関係性は会社の財産ですよね」と言ったほうが意味がよく伝わります。「目に見えにくい」大切なものを内部・外部からも目に見える形にすることが重要です。自社だけでなく、外部専門家の力も借りて、目に見えにくい強みを把握しましょう。