相続した使い道のない土地の処分について、2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」について解説します。

相続した土地に困っていませんか?

遠方の土地や使い道のない山林、管理費がかかる空き地など、相続したものの、「売れない」「処分できない」と悩むケースが増加しています。こういった社会事情から、2023年4月に「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。この制度では、一定の条件を満たせば、相続や遺贈により取得した土地を国に引き渡すことができます。

【参考】法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」「相続人申告登記について」

制度の概要

制度の対象となるのは、「相続または相続人への遺贈によって取得した土地」です。なお、申請が認められると、土地の所有権は国へ移転され、管理・納税などの義務も終了します。

相続土地国庫帰属制度の現状は

この制度がスタートして2年が経過しましたが、どの程度普及したのでしょうか。法務省の公表資料では以下のようになっています。

- 申請件数 3,462件

- 帰属件数 1,430件

- 却下件数 54件

- 不承認件数 52件

- 取下げ件数 546件 (2025年2月28日現在)

却下(形式的な要件を満たしていないために、審査に進まず申請を受け付けられないこと)の主な理由は、①「添付書類の提出がなかった」32件、②「現に通路の用に供されている土地に該当した」11件、③「境界が明らかでない土地に該当した」8件、です。

また、不承認(形式的には受け付けられ、審査も行われたが、結果的に国庫帰属が認められなかった場合)の主な理由は、①「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地に該当した」22件、②「国による追加の整備が必要な森林に該当した」21件、です。

【参考】法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」

制度を利用するための3ステップ

制度の利用は次の3つのステップで進みます。

ステップ①:法務局への事前相談

まず、土地の所在を管轄する法務局(本局)へ事前に相談予約を行い、対象の土地が制度に該当するかを確認します。登記簿、公図、写真などを持参するとよりスムーズです。国に引き渡したい土地が遠方にある場合、近くの法務局にも相談が可能です。なお、2024年10月からウェブによる相談ができるようになりました。

【参考】法務省「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」

ステップ②:申請書類の提出

次に、申請書・図面・写真などを準備し、審査手数料(1件あたり14,000円)を収入印紙で添付して法務局に提出します。郵送も可能です。

ステップ③:負担金の納付

審査を経て国庫帰属が承認された場合、負担金(原則として1筆20万円)が申請者に通知され、日本銀行への納付が完了すれば土地は国に帰属します。なお、負担金の通知到達日の翌日から起算して30日以内に納付しないと手続きは最初からやり直しとなりますので注意が必要です。また、所有権移転登記手続きは国が代行します。国庫に帰属した土地は国が管理・処分します。

注意事項

以下のような土地は制度の対象外です。事前に法務局に相談するのが無難です。

- 建物がある土地

- 地役権・抵当権などの権利が設定されている土地

- 土壌汚染や管理困難な崖地など

- 他人の通行が予定されている通路等の土地 など

制度利用の可否は、事前の相談時に確認しましょう。

よくある質問

- Q費用はどのくらいかかりますか?

- A

審査手数料(14,000円程度)に加え、負担金として原則20万円(1筆あたり)がかかります。なお、土地の条件によっては変動することもあります。

- Q共有名義の土地でも申請できますか?

- A

可能です。しかし、共有者全員の同意・連名での申請が必要です。

- Q建物がある土地でも利用できますか?

- A

利用できません。建物の滅失登記を済ませ、更地にする必要があります。

- Qすぐに引き渡せますか?

- A

標準的な審査期間は約8か月とされています。余裕をもって手続きを進めましょう。

- Q相続登記していない土地でも申請できますか?

- A

可能です。ただし相続人であることを証明する書類の提出が必要です。

- Q代理人へ申請手続きの委任をしたいのですが。

- A

申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。なお、申請書類の作成業務については、弁護士、司法書士、行政書士に限り、依頼することができます(委任状の添付は不要です)。したがって、申請することができるのは、本人(及びその法定代理人)のみとなりますのでご注意ください。

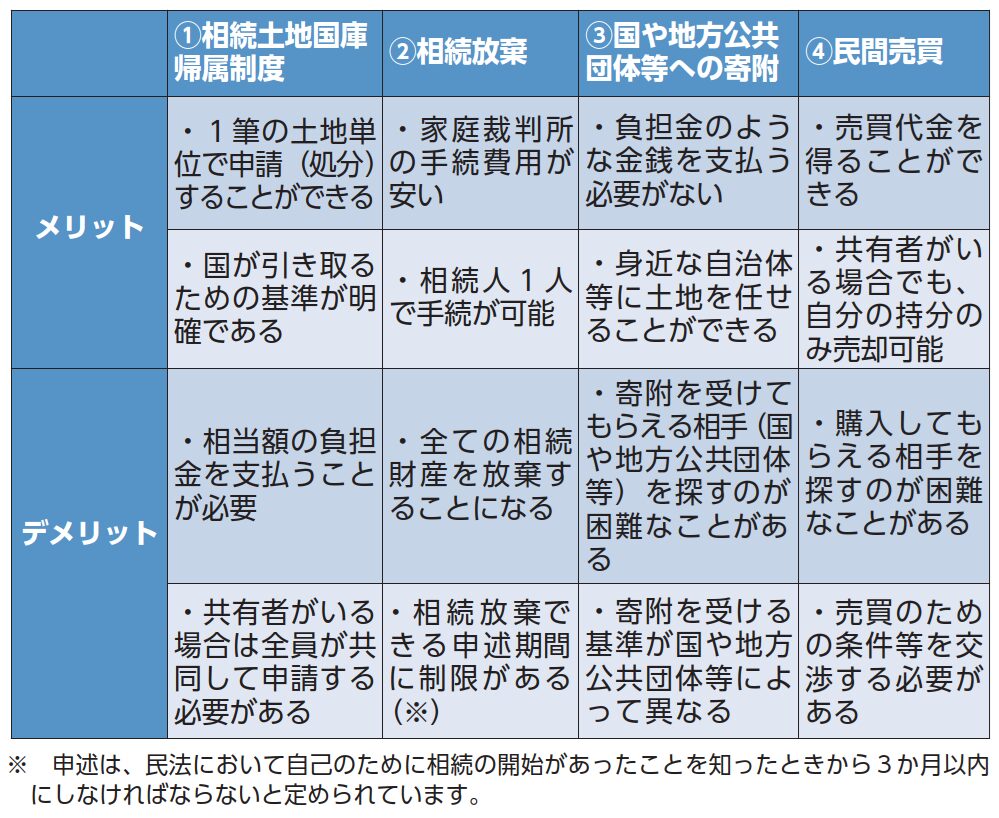

相続時に土地を手放す方法の比較

土地を相続したが、使い道のない土地を手放す方法にはいくつか種類があります。なお、それぞれメリット・デメリットがありますので、専門家に相談するのが無難です。

【参考】ブログ「土地の価格差が相続税を減らす?不動産活用の節税ポイント」

まとめ

「相続土地国庫帰属制度」は、「使わない土地の処分方法に困っている方」や「負担を次世代に残したくない方」にとって、有効な選択肢です。ただし、条件や手続きが細かいため、専門家(弁護士、司法書士、行政書士)への相談や法務局での事前確認をおすすめします。