この記事では、消費税の仕組みについて図解で解説します。また、消費税は預り金なのか否かについても解説します。

本稿は、2022年1月18日の初出に最新情報を加えて更新しています。

消費税は誰が負担しているのか

消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税(たばこ税や酒税・ガソリン税等)とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。

具体的には、以下の4つの要件をすべて満たす取引に消費税が課税されます。

- 国内において

- 事業者が事業として

- 対価を得て行う

- 資産の譲渡、貸付けおよび役務の提供と外国貨物の引取り(輸入取引)

消費税は、生産および流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度、その販売価格に上乗せされます。その結果、最終的に消費税を負担するのは消費者となります。

(以上、国税庁タックスアンサー「No.6101 消費税のしくみ」から一部抜粋)

具体例

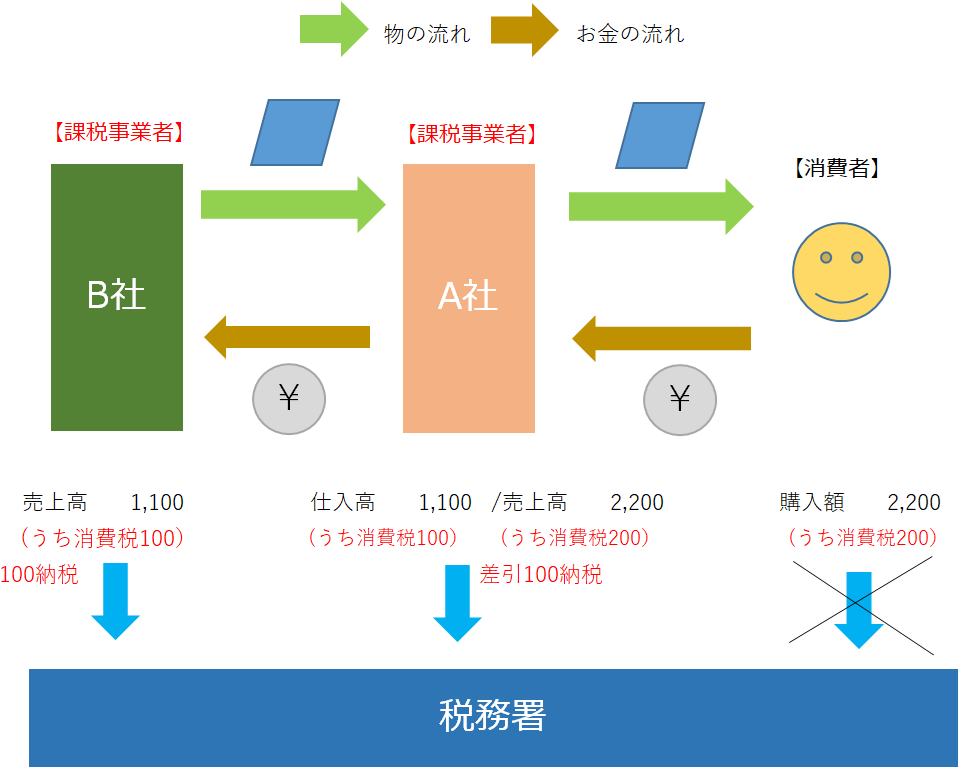

「消費税の納税までの流れ」について事例を用いて解説します。

前提条件は以下のとおりです。

- A社、B社ともにインボイス登録事業者(課税事業者:消費税を納付する義務がある法人)。

- B社は、ソフトウェアをA社に1,100千円(うち消費税100千円)で販売している。

- B社で発生する費用は人件費(不課税:消費税がかからない)のみ。売上高にかかる消費税額を納税している。

- A社は、B社が開発したソフトウェアを、消費者に2,200千円(うち消費税200千円)で販売している。

- A社で発生する費用はB社からの仕入れのみ。売上高にかかる消費税額から仕入れで支払った消費税額を差し引いた額を納税している。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)それぞれにおける消費税の負担について解説します。

消費者の負担

購入先A社に支払った金額は2,200千円です。そのうち、消費税額は200千円です。

したがって、消費者は消費税額を負担していますが、税務署に直接納付しているわけではありません。

A社の処理

売上の際に消費者から受け取った金額は2,200千円。そのうち、消費税額は200千円。

仕入の際にB社に支払った金額は1,100千円。そのうち、消費税額は100千円。B社はインボイス登録事業者であり課税事業者のため、100千円は仕入税額控除できることになります。

したがって、税務署に納付する消費税額は100千円となります。

(売上分の消費税額200-支払分の消費税額100)。

B社の処理

売上の際にA社から受け取った金額は1,100千円。そのうち、消費税額は100千円。

支払った経費は人件費のみのため、不課税取引のため消費税はありません。

したがって、税務署に納付する消費税額は100千円となります。

(売上分の消費税額100-支払分の消費税額0)

まとめ

税務署に消費税を納付したのは、A社が100千円、B社が100千円ですが、実質的に負担したのは消費者です。

消費税は間接税と呼ばれ、実質的な負担者と税務署への納付者が異なります。このことが、消費税をわかりにくくしています。インボイス制度を理解するためには、消費税の仕組みは押さえておきたいところです。