贈与税の2023年度税制改正について解説します。

・暦年課税と相続時精算課税の違いとは?

・贈与税がかからないケースとは?

※この記事は2021年12月28日に公開され、2023年4月18日に最新情報(2023年度税制改正)に更新しました。

- 贈与税とは

- 贈与税の2つの制度

- 暦年課税制度

- 相続時精算課税制度

- 贈与税がかからないケース

- 贈与税がかからない財産

- 法人からの贈与により取得した財産

- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

- 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

- 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

- 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの

- 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

- 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

- 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

- 贈与税がかからない財産

- まとめ

贈与税とは

贈与税は、個人から財産を無償でもらったときにかかる税金です。

自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、

あるいは債務の免除など利益を受けた場合も、

贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

なお、法人から財産をもらったときは贈与税ではなく、所得税がかかります。

また、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与税の2つの制度

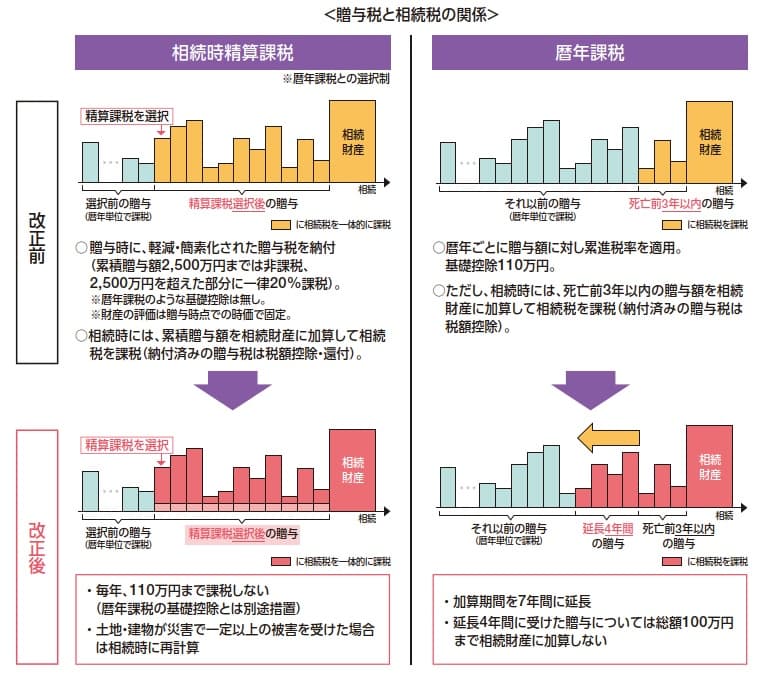

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。一定の要件に該当する場合は、「相続時精算課税」を選択することができます。

なお、2023年度税制改正において、贈与税の改正が行われました。2024年1月1日以後の贈与より適用されます。

【参考】ブログ「贈与と相続の一体化とは?」

暦年課税制度

贈与時の税額計算

贈与税額は、以下の算式で計算されます。

(1年間(1月1日~12月31日)でもらった財産合計-基礎控除110万円)×税率

一人の人が1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告は不要です。

2015年以降の贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に分かれました。

贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(注))が、

直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産

に係る贈与税の計算には、「特例贈与財産」の税率を使用します。

その他の場合は「一般贈与財産」の税率を使用します。

(注)2022年3月31日以前の贈与については「20歳」です。

【参考】国税庁タックスアンサー「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

相続時の税額計算

死亡前3年以内の暦年課税贈与については、相続財産に加算して相続税を計算します。また、納付済みの贈与税は計算された相続税から減額します。

【2023年度税制改正】

2024年1月1日以後の暦年課税贈与については、加算期間が7年に延長されます。また、延長された4年間の贈与額合計総額100万円まで相続財産に加算されません。以下のブログでシミュレーションしていますので、ご参照ください。

【参考】ブログ「2023年度税制改正により贈与はどう変わる?」

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、

原則として、60歳以上の父母又は祖父母(注1)から、18歳以上(注2)の子又は孫(注1)に対し、

財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

(注1)贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳(注2)以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫とされています。

(注2)2022年3月31日以前の贈与については「20歳」です。

贈与時の税額計算

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、

相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、

1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

贈与税の額は、以下の算式で計算されます。

(贈与財産合計額-特別控除額)×20%

なお、特別控除額の限度額は2,500万円です。前年以前に特別控除額を使用している場合は、残額が限度額となります。

なお、相続時精算課税を選択した受贈者であっても、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、暦年贈与が適用される点は注意が必要です。

また、相続時精算課税を適用している場合、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告が必要です。

【2023年度税制改正】

2024年1月1日以後の相続時精算課税贈与については、110万円の基礎控除以下の贈与については、税務申告が不要となります。

ただし、2024年以後、相続時精算課税贈与を初めて選択する年分の贈与額が基礎控除額(110万円)以下の場合、「贈与税申告書」の提出は不要ですが、「相続時精算課税選択届出書」の提出は必要です。それ以降は、基礎控除額以下の贈与額であれば、税務申告は不要です。

以下のブログでシミュレーションしていますので、ご参照ください。

【参考】ブログ「2023年度税制改正により贈与はどう変わる?」

相続時の税額計算

相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、

それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額

+相続や遺贈により取得した財産の価額

を基に計算した相続税額から、

既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない贈与税相当額は、還付を受けることができます。

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額です。

したがって、株式など将来的に価格が上昇すると予想されるものについては、相続時精算課税での贈与も検討すべきです。

ただ、自社株式の贈与は、税務メリットだけで判断しないよう注意が必要です。

【参考】国税庁タックスアンサー「No.4402 贈与税がかかる場合」

贈与税がかからないケース

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかります。

しかし、その財産の性質や贈与の目的などから、贈与税がかからない財産があります。

贈与税がかからない財産

法人からの贈与により取得した財産

贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金です。法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用のことです。治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また教育費とは、学費や教材費、文具費などのことです。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかります。

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの

特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

国内に居住する特定障害者(特別障害者または特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

【参考】国税庁タックスアンサー「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

【参考】国税庁タックスアンサー「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

【参考】国税庁タックスアンサー「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

贈与税ではなく、相続税がかかります。

(以上、国税庁タックスアンサー「No.4405 贈与税がかかる場合」から一部改編)

まとめ

2023年度税制改正において、贈与税・相続税が一体化されました。今後は、自社株式の評価、相続財産の棚卸、相続税・贈与税のシミュレーション、遺言書作成、といった事前の相続・事業承継対策がより重要になってきます。