「特例承継計画」の提出期限が2026年3月31日まで延長されました。

・特例承継計画で必要な5項目とは?

・特例承継計画で自社株式の移転計画は必要?

このブログは、2021年11月30日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

事業承継税制に関するアンケート(東京商工会議所)

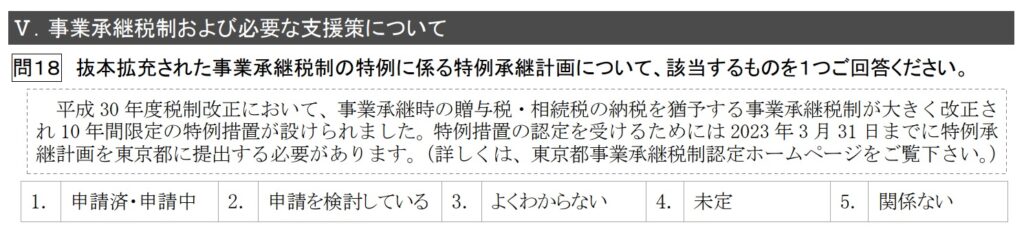

東京商工会議所「中小企業の経営課題に関するアンケート(2021年11月26日)」の中で、「事業承継税制に係る特例承継計画」の申請状況についての質問事項があります。

上記左の表を見ると、特例承継計画の申請を検討しているのは、約1割です。

(「申請済・申請中」3.5%+「申請を検討している」7.1%=10.6%)

また提出期限が1年半後(※)に迫っている中で、経営者の1/3が「よくわからない」というのが現況です。

(※)アンケートの時の提出期限は2023年3月31日でした。2022年度税制改正にて1年延長、2023年度税制改正で2年延長、そのため、現時点での提出期限は、2026年3月31日となっています。

事業承継税制はまだまだ知られていない

事業承継税制自体が難解であることも「よくわからない」理由に拍車をかけていると考えられます。

なお、「特例承継計画の申請状況」についてのアンケートは、「事業承継に取り組んでいますか?」という質問に言い換えられます。

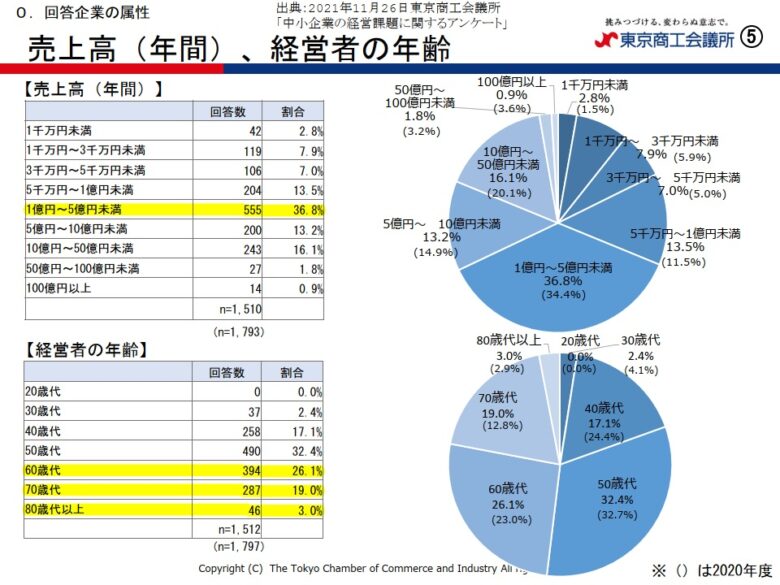

60歳以上の経営者が48.1%ですので、

特例承継計画を検討している10.6%が全員60歳以上の経営者と仮定すると、

60歳代以上で「特例承継計画」を検討しているのは22.0%(=10.6%/48.1%)となり、

母集団が割と大きめの中小企業が多いことを考慮すると、もう少し多くてもよいのではないかと思います。

「特例承継計画」には何を書けばよいのか

「特例承継計画」で必要な項目は、以下の5つです。

- 会社

- 代表者

- 後継者

- 代表者が有する株式等を後継者が取得するまでの期間における経営計画

- 後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画

相続税・贈与税の納税猶予制度なので、自社株評価や現時点の相続税額などの数値が入った事業承継計画をイメージされる方も多いと思います

しかし、そういった数字は必要ありません。

現代表者から後継者へ自社株式を承継する前後の経営計画が要求されています。

適用にあたって、必要な要件は以下の2つです。

- 「特例承継計画」の提出締切日は、

2024年3月31日2026年3月31日※ - 2027年12月31日までに、後継者が贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得

※特例承継計画の提出期限は2年間延長されました(2024年度税制改正大綱)。ただし、下段の適用期限の延長はありません。

なお、会社が債務超過で相続税法上の株価がゼロの場合もあります。

しかし、今後の経営改善によって相続税法上の株価が上昇する可能性もあります。

したがって、とりあえず申請だけはしておくことをお勧めしています。

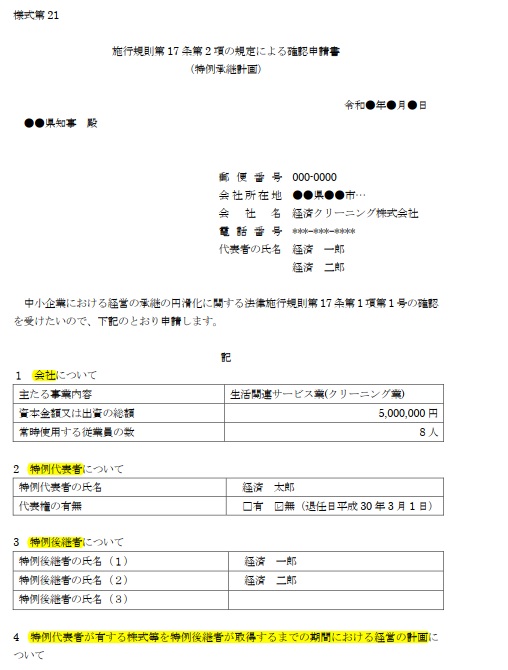

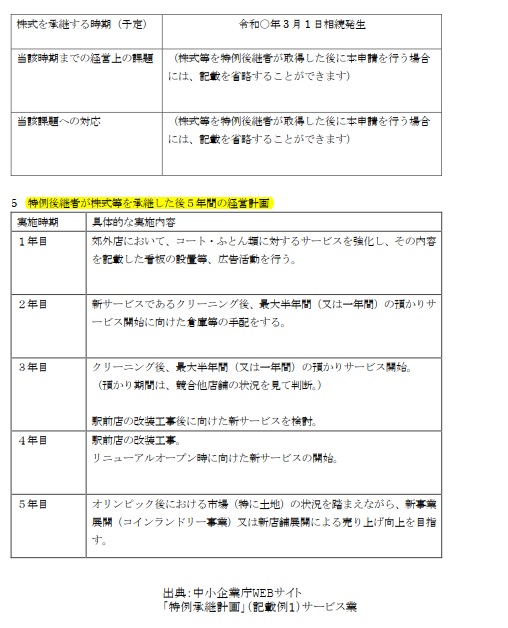

特例承継計画の記載事例

中小企業庁WEBサイトに記載例が掲載されています。下記は、(記載例1)サービス業です。

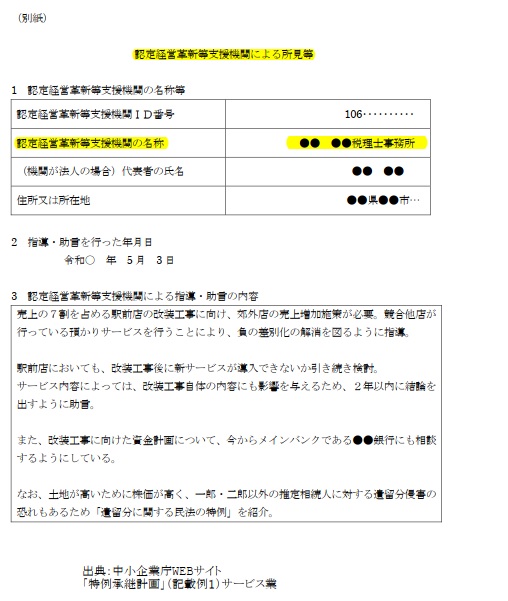

「特例承継計画」の提出にあたっては、認定経営革新等支援機関の所見が必要です。

認定経営革新等支援機関には、事業者が作成した特例承継計画を担保するだけでなく、伴走支援することが求められています。

【参考】

まとめ

当事務所では、事業承継税制の活用有無に関係なく、とりあえず簡易的な事業承継計画として「特例承継計画」を申請することをお勧めしています。なぜなら、それが事業承継対策の第一歩となるからです。当事務所は、認定経営革新等支援機関です。「特例承継計画」の策定、後継者育成にお悩みの方は、ぜひご相談ください。