特例事業承継税制では、適用要件が大幅に緩和されています。

・緩和された要件は?

・適用される後継者数が拡大された?

・特例事業承継税制適用の際の注意点は?

このブログは、2018年9月4日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

事業承継税制 の要件緩和

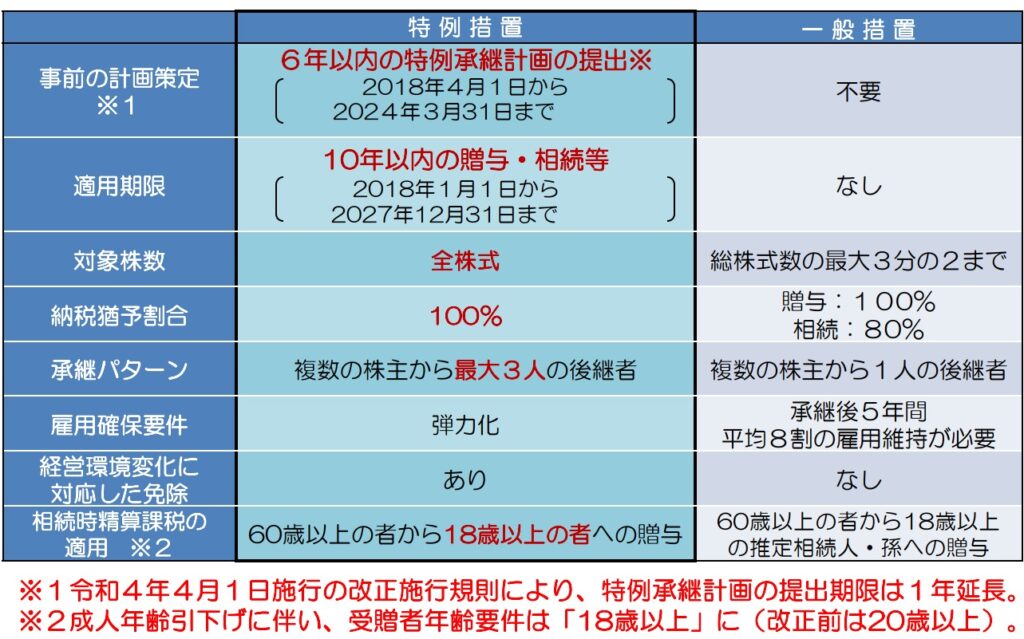

- 事業承継税制には、一般措置と特例措置(特例事業承継税制)があり、特例措置には期限がある。

- 特例事業承継税制では、総株式数(2/3→100%)、納税猶予割合(80%→100%)と緩和された。

- 特例事業承継税制では、適用される後継者が最大3名に拡大した。

今回は「対象株数」、「納税猶予割合」、「承継パターン」について解説します。

出典:経営承継円滑化法申請マニュアル令和4年12月改訂版(中小企業庁)※2024年度税制改正により、特例承継計画の提出期限は2年間延長され、2026年3月31日までとなります。

総株式数の2/3⇒全株式に緩和

➂対象株数の拡大

株主総会の特別決議要件は、議決権の2/3以上です。後継者として2/3の議決権を所有していれば会社経営に特段支障はありません。そのため、「一般措置」では対象株式が総株式数の2/3に制限されてきました。

⇒「特例措置」では、議決権割合2/3の制限が撤廃されました。

【参考】ブログ「会社支配に議決権はどの程度必要か?」

納税猶予割合80%⇒100%へ緩和

➃納税猶予割合の拡大

一般措置では、猶予される相続税額の割合は53.3%(=2/3×80%)でした。要件が厳しい割に猶予される税額が50%程度で、不満の声が多かったのが現状です。

⇒「特例措置」では、相続税の納税猶予割合は100%に拡大されました。

複数の株主から取得が可能に

➄承継パターンの拡大

従前の「一般措置」では、経営者1名から後継者1名に対して贈与・相続した株式にかかる贈与税・相続税が猶予されました。

2018年度税制改正で、以下のように改正されました。

「一般措置」

(改正)複数の株主から1名の後継者に対して適用。

(なお、対象株式数2/3、納税猶予割合80%は変更なし)

「特例措置」

(新設)複数の株主から複数の後継者(最大3名まで)に対して適用。

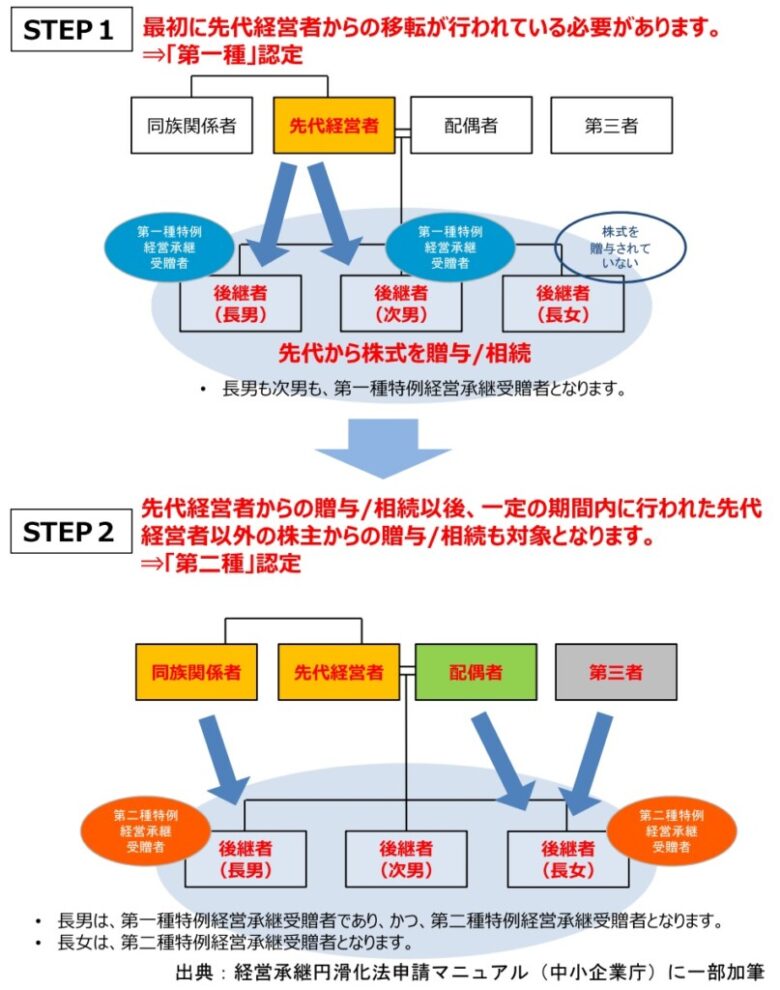

自社株式の取得順序

承継パターンは拡大しましたが、以下のように自社株式の取得順序に制限があります。

【STEP1】第一種贈与・相続

一般措置、特例措置の共通点として、必ず先代経営者から後継者に株式の移転が先に行われる必要があります。

【STEP2】第二種贈与・相続

次に先代経営者以外のその他の株主からの移転を行います。

取得の際の注意点は?

【STEP1】の注意点

1)特例制度の適用を受ける後継者は、全員代表権を持つ必要があります。

図中の長男、次男、長女全員が代表権を持っている必要があります。

ただし、会社が今後も続いていくためには、税金対策を優先して経営者に向いていない者にも株式を移転させるべきではなく、経営を任せられる後継者一名に株式を集中すべきと思います。

【STEP2】の注意点

1)そもそも第三者が後継者に贈与(無償譲渡)するのか疑問です(金銭授受を伴った売買ではないか)。

2)先代経営者の贈与税の申告期限(202●年3月15日)から5年後の申告期限((202●+5)年3月15日)までの贈与・相続しか認められません。つまり、贈与の場合、(202●+4)年12月31日までの贈与しか認められません。また、相続の場合、申告期限が相続発生後10か月ですので、(202●+4)年7月15日までに発生した相続しか認められません。

3)仮に第三者が後継者に贈与した場合、その第三者の相続税申告に後継者が参加することになります。したがって、後継者は第三者の株式以外の相続財産を知る立場になります。また、第三者の法定相続人の相続税が増加します。法定相続人から見ると、あまり気分の良いものではありませんので、生前に説明が必要不可欠です。

まとめ

特例措置で複数の株主から複数の後継者に取得することが可能となりました。しかし、代表者は1名にすべきであって、税務メリットのみから複数の共同経営にすべきではありません。また、税務申告期限後の管理も複雑になり、個人的にはお勧めしません。