子供がいても会社を継がないケースが増えています。息子娘がいる場合、例え、他社勤務であっても必ず意思確認しましょう。

このブログは、2021年11月23日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

相談内容

- 製造業(従業員10名)を営んでいる60歳の経営者です。息子 (30歳)がいますが、会社を継ぐ 気がないようなので、廃業を考えています。しかし、従業員や取引先のことを考えると迷います。どうしたらよいでしょうか?

当事務所からの回答

会社を継ぐ継がないは別にして、まずは 息子さんへ意思確認をしましょう。

現在の業績が芳しくない場合でも、事業の将来性について自分自身で勝手に決めてはいけません。息子さんと話をしましょう。

息子さんに継ぐ意思がなく、他の親族内にも後継者候補がいないことが明確になった場合、会社内部の従業員に後継者候補がいないか検討します。

従業員の中にも後継者候補がいない場合、M&Aや創業希望者等の個人への引継ぎを検討します。

もし引継ぎ先がなく、かつ、会社の事業継続が難しい場合は、廃業を検討します。

解説

息子(娘)さんへ会社を継ぐことの意思確認

親族内に後継者候補がいる場合、必ず意思確認を行います。現経営者が勝手に「息子(娘) は会社を継ぐ 気がない」と思い込んでいるケースも多いです。事業の先行き不安などの理由により、親からなかなか言い出せないケースも多いです。

そこは、勇気をもって今後の会社と家族について話し合う必要があります。

後継者の選定・決定

息子(娘)さんに会社を継ぐ意思があるケース

後継者の育成に着手します。一般的に、後継者の育成期間は5~10年程度かかると言われます。

・関係者(取引先、従業員、メインバンク等)の理解

・会社内部でのジョブローテーションによるスキルの取得

・会社外部の後継者研修の受講 など

といった業務を通じて、会社経営の知識・経験を、後継者に計画的に蓄積していく必要があります。

事業承継計画の作成は、必ず現経営者と後継者が一緒に行います。支援者が現経営者だけにヒアリングしていることがありますが、それでは意味がありません。

特に、経営理念・ブランド・ノウハウ・技術力等の目に見えにくい会社の強みについて、現経営者と後継者でコミュニケーションをとりながら承継していく必要があります。

この場合、第三者である専門家が入ったほうが、より客観的に強みを把握できると思います。

【参考】ブログ「事業価値を高めるには?」

また現経営者が所有している自社株式や事業用不動産等をどのタイミングで後継者に移転(贈与・相続等)するか、非後継者である他の親族への財産配分はどうするか、といった課題は法務・税務の専門的な知識が必要となってきますので、専門家のサポートは必須です。

【参考】ブログ「事業承継対策2つの視点」

息子(娘)さんに会社を継ぐ気がないケース

(1) 親族外の従業員への承継

親族で他に後継者候補がいないか検討します。

もしいないようであれば、会社内部の従業員の中に後継者候補がいないか検討します。

ただ従業員は、もともと経営者になるつもりで会社に入社していないケースが大半です。

したがって、「会社を継ぐ覚悟」という点で親族内承継よりもハードルが高いです。

・銀行に対する経営者保証の引継ぎ、

・現経営者の親族や取引先・従業員からの理解、

・自社株式を現経営者から買い取るための資金調達 など

また、歴史があり内部留保が厚い会社であれば、株価が高いケースが多く、買い取る資金も多額になります。

(2) 親族外の第三者への承継

親族、従業員に後継者候補が不在の場合、社外の第三者を探すことになります。

・他社へ会社を売却、

・後継者候補を外部から招聘、

・創業希望者への引継ぎ、など

が考えられます。

この場合、事業の引継ぎ相手(後継者)をどのように見つけるかが最大の難関です。

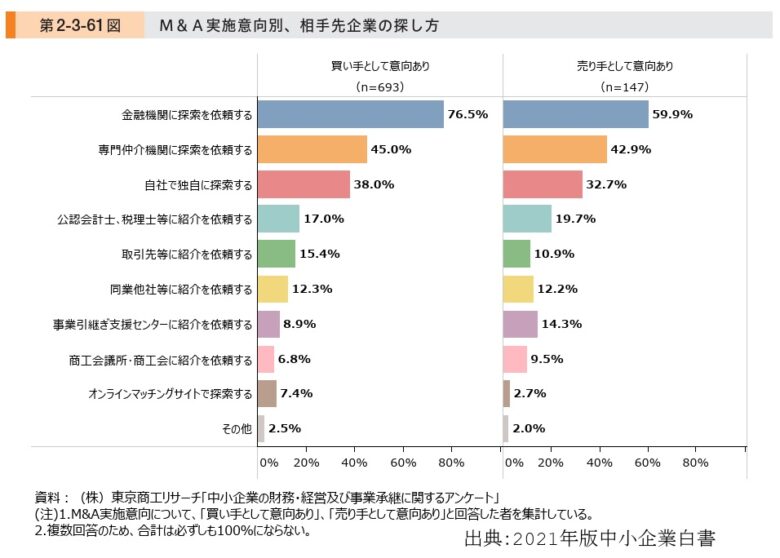

なお、中小企業白書によれば、最近は金融機関に探索を依頼する割合が多いようです。

【参考】ブログ「廃業か、それとも第三者承継か」

(3) 廃業について

引継ぎ相手(後継者)が見つからない場合、廃業を検討することになります。ただ雇用・地域経済への影響等を考えると、すぐに答えが出せるものではありません。

したがって、できるだけ早く、顧問税理士か、商工会議所等の経営安定特別相談室等に相談すべきです。

【参考】中小企業庁「経営安定対策について」