M&Aの代表的な手法「株式譲渡」「事業譲渡」の違いについて解説します。

このブログは、2021年12月14日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

一般的なM&A手法「株式譲渡」

株式譲渡とは

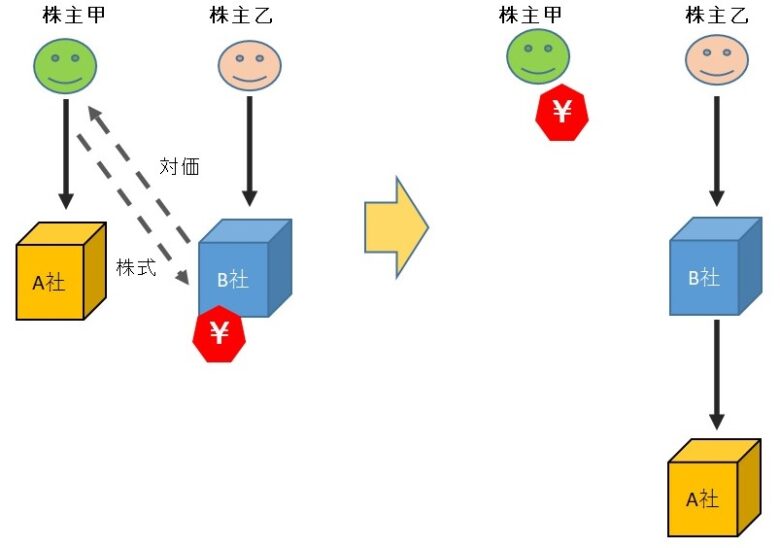

売り手(株主)が買い手に対して、現金を対価に自ら保有する株式を譲渡することです。これにより、対象会社の支配権を移転させる手法です。たとえば、以下のようなケースが該当します。

売り手(株主):株主甲(オーナー社長)

買い手:B社

この場合、株主甲が保有するA社の株式をB社に譲渡し、その対価として現金を受け取ります。その結果、A社はB社の子会社となります。また、株主甲は株式譲渡によって経済的利益を得ることになります。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)事業譲渡は手間がかかる

事業譲渡とは

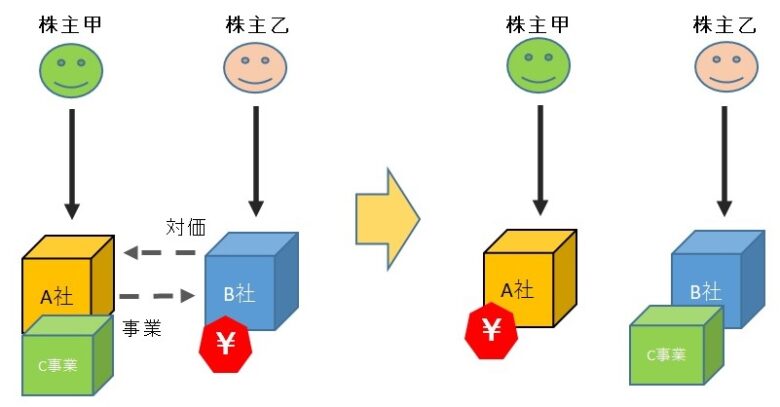

会社(法人)が、自社の特定の事業に関する資産・負債・契約関係などを、買い手に対して現金を対価に譲渡する手法です。たとえば、以下のようなケースが該当します。

売り手(譲渡会社):A社

買い手:B社

譲渡対象事業:C事業

この場合、A社はC事業に関連する資産・負債・取引関係などをB社に譲渡し、その対価としてA社が現金を受け取ります。その結果、C事業はB社のもとで継続されることになります。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)株式譲渡か、それとも事業譲渡か

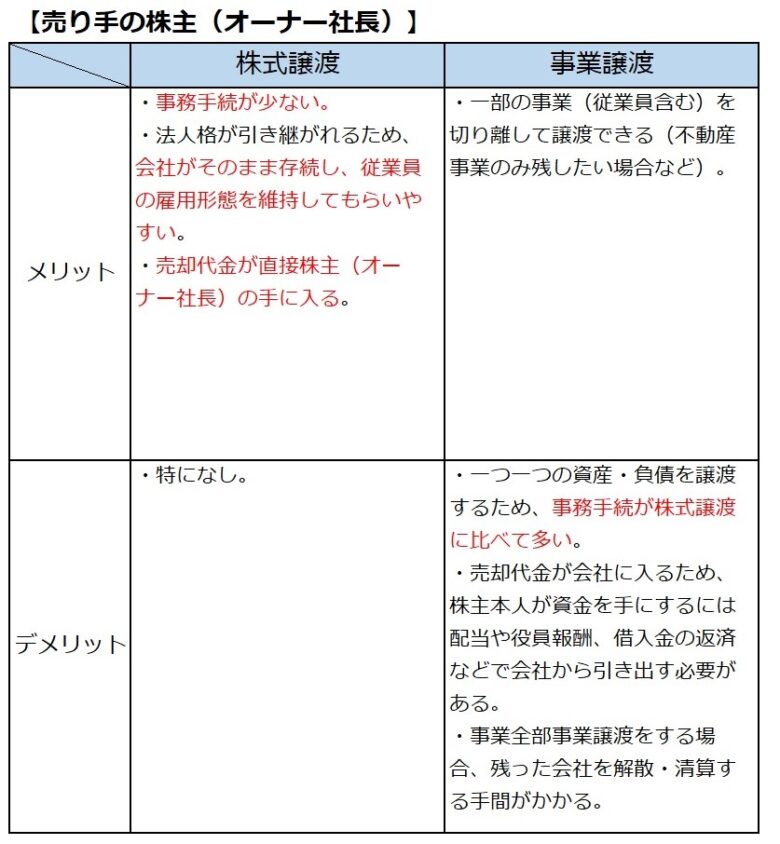

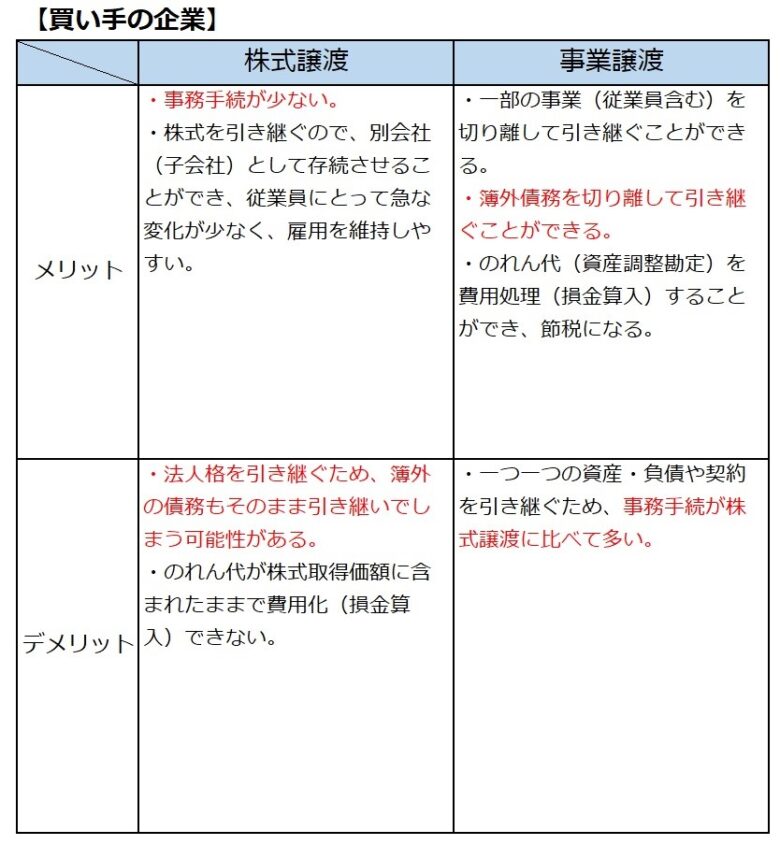

売り手の株主、買い手の企業、それぞれから見たメリット、デメリットは以下のとおりです。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)株式譲渡は、売り手(株主)にとって手続が比較的簡便な手法です。

株主が株式を譲渡するだけで会社の事業や契約関係には直接変更が生じないため、許認可や従業員との契約などに大きな影響が出にくい点が特徴です。

一方で、買い手企業の立場から見ると注意が必要です。

株式を取得することで、対象会社の資産・負債をすべて包括的に承継することになるため、帳簿に表れていない簿外債務や潜在的リスクまで引き継ぐ可能性があります。これが、買収後の想定外の損失や訴訟リスクにつながるケースもあります。このようなリスクをどこまで許容するか、あるいは事前のデューデリジェンスや表明保証契約でどこまでカバーできるかが、株式譲渡を選択するか否かの重要な判断要素となります。

簿外債務の引継ぎをどう回避するか

買い手企業側では、「株式譲渡」の簿外債務リスクの回避がポイントになります。

このリスクに対する主な回避・軽減策として、以下のような方法が挙げられます。

事業譲渡スキームの採用

手続きは煩雑になりますが、特定事業に係る資産・負債のみを選別して移転させる「事業譲渡」にすることで、不要な債務やリスクの承継を回避できます。

なお、買収後にその事業を受け皿会社に移転し、その会社の株式を譲渡する「二段階スキーム(事業譲渡+株式譲渡)」も有効な手法の一つです。

売主による表明保証条項の設定

株式譲渡契約書において、財務内容や訴訟の有無、契約関係などの重要事項について、売主に「表明保証」させることで、万一虚偽が判明した場合の損害賠償請求の根拠を確保します。

表明保証保険(W&I保険)の活用

表明保証に基づく損害が発生した場合に備えて、買い手または売り手が保険に加入することで、リスクの一部を移転する方法です。中堅・中小M&Aでも近年活用事例が増えています。

中小企業事業再編投資損失準備金の積立

中小企業が経営資源集約化税制を活用して事業再編を行う際、将来の損失(簿外債務等)に備えて準備金を積み立てることが可能です。

【参考】ブログ「経営資源集約化税制は節税になるのか」

まとめ

中小企業のM&Aでは、手続が比較的簡便な「株式譲渡」が選ばれるケースが多くなっています。

ただし、いずれのスキームも、一度進み出すと後戻りが難しいのが実情です。契約締結後に「やはり別の手法がよかった」と後悔することがないよう、事前の慎重な検討と専門家への相談が不可欠です。

特に注意すべきなのが「税務面の影響」です。譲渡益課税や法人税、消費税、登録免許税など、スキームの違いによって税負担が大きく変わる場合があります。

個別ケースにより最適な対応は異なるため、費用をかけてでも税理士・会計士などの専門家によるシミュレーションを受けることを強くお勧めします。

M&Aは、経営の未来を左右する大きな意思決定です。適切な専門家のサポートを受けながら、後悔のない選択をしていただきたいと考えています。