EBITDAは、会社の経営分析やM&Aの企業価値評価、ローカルベンチマークなどで出てくる指標です。簡易的な営業キャッシュフローであることを押さえれば十分です。

このブログは、2022年7月19日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

EBITDAの読み方は?意味は?

「Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization」の略です。「イービットディーエー 」と読みます。

- Earnings Before:以下の収益・費用を控除する前の利益

- Interest:支払利息

- Taxes:税金(法人税等)

- Depreciation:有形固定資産の減価償却費

- Amortization:無形固定資産の減価償却費

したがって、EBITDA(イービットディーエー)は、税引後利益に法人税等、支払利息、減価償却費を加えた利益のことです。

EBITDA(イービットディーエー)の計算式を変形していくと

EBITDA=税引後利益+法人税+支払利息+減価償却費

=(税引後利益+法人税)+支払利息+減価償却費

≒ 経常利益+支払利息+減価償却費

=(経常利益+支払利息)+減価償却費

≒ 営業利益+減価償却費

上記のように、計算式はいくつかあります。しかし、簡便的な計算式として「営業利益+減価償却費」という理解で良いと思います。なお、「営業利益+減価償却費」は、簡易的な営業キャッシュフローでもあります。

【参考】ブログ「減価償却の自己金融効果とは?」

EBITDA(イービットディーエー)を事例の数値で解説

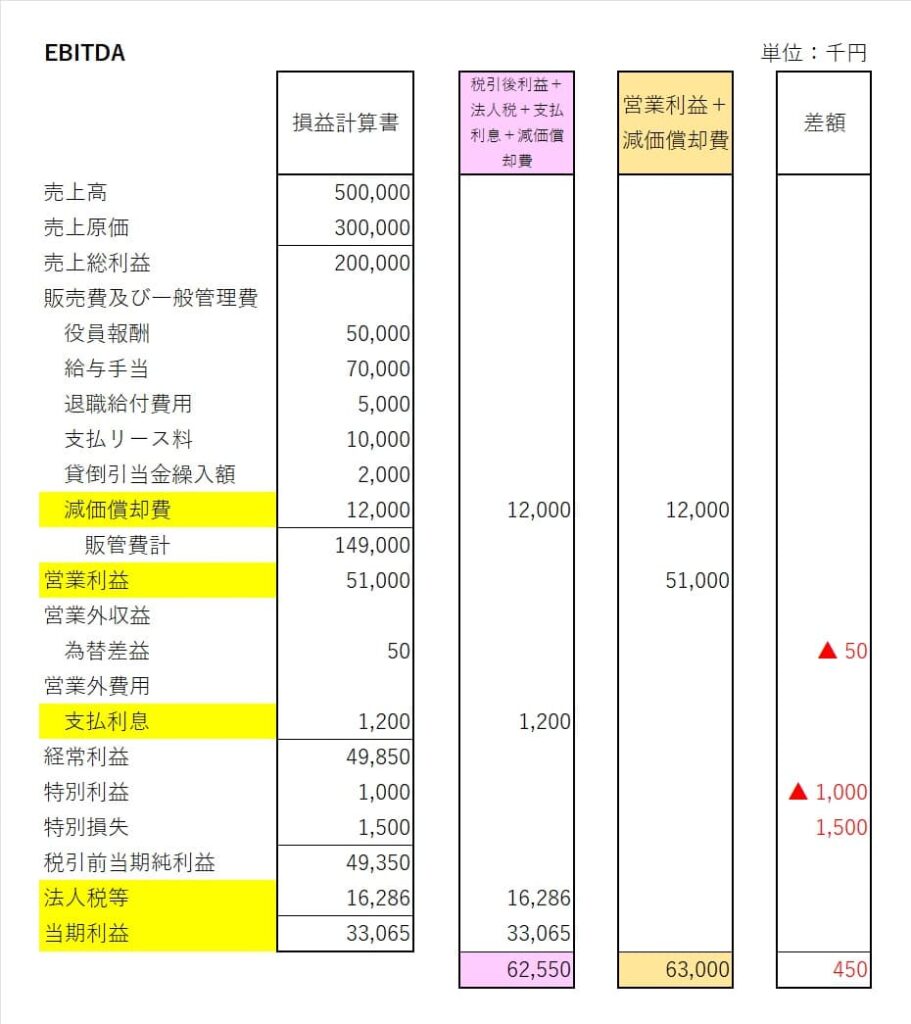

下記事例の損益計算書から計算します。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)- 税引後利益+法人税+支払利息+減価償却費=62,550千円

- 「営業利益+減価償却費」=63,000千円

両社の差額は450千円です。内訳は、為替差益50千円、特別利益1,000千円、特別損失1,500千円です。したがって、簡便的な指標として「営業利益+減価償却費」を使用することにより、特別損益や支払利息以外の営業外損益の影響を排除できます。

EBITDA(イービットディーエー)を使った指標

M&Aの場合

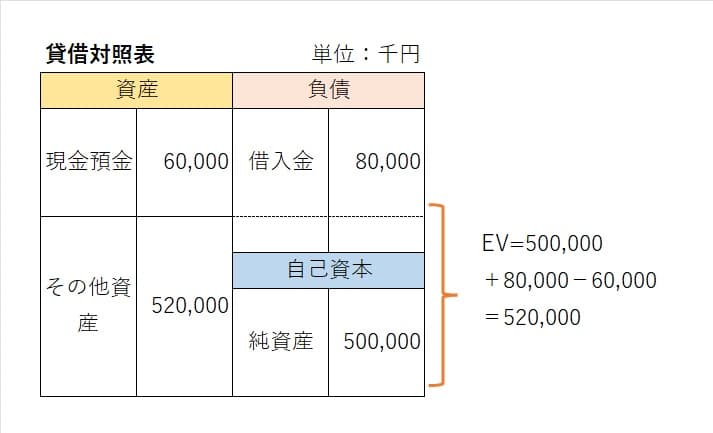

M&Aの企業価値評価をする際に、EV/EBITDA倍率という指標が出てきます。EV(EnterpriseValue:企業価値)がEBITDAの何倍かです。つまり、M&A(買収)で投資した資金を回収するまでに何年かかるかを示す指標です。下記の事例で、自己資本=株式時価総額と仮定すると、

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)EV=株式時価総額+有利子負債ー現預金=500,000+80,000-60,000=520,000千円

上述の事例ではEBITDA=営業利益+減価償却費=63,000千円でしたので、

EV/EBITDA=520,000/63,000=8.25倍

となります。したがって、M&A(買収)した場合、投資額が8.25年で回収できるという意味合いになります。

ローカルベンチマークにおける健全性

ローカルベンチマークでは、EBITDA有利子負債倍率を財務健全性の指標としています。EBITDA有利子負債倍率とは、有利子負債がEBITDAの何倍かを表したものです。つまり、簡易的な営業キャッシュフローで何年間で返済できるかという指標です。ローカルベンチマークでは、10倍以内であれば健全性があるとされます。上記の事例を用いると、

EBITDA有利子負債倍率=(80,000-60,000)/63,000=0.32倍

となり、約4か月程度で返済できる健全な会社とされます。

【参考】ブログ「ローカルベンチマークとは」

まとめ

以上、今回はEBITDA(イービットディーエー)について解説しました。EBITDAは、国際的な企業価値を比較する場合にも用いられています。税率や、借入金利の水準、減価償却費の扱いは国によって異なります。こうした違いを極力排除したEBITDAが有用な指標として利用されています。横文字だらけでわかりにくいですが、損益計算書や貸借対照表をベースに考えると理解しやすいと思います。