このコラムは、中小企業のオーナー社長(賃上げ・値上げ・投資判断をする立場)と、後継者(業務改善・現場実行を進める立場)に向けて、「自社の生産性を同じ物差しで測り、改善の優先順位を決める」ための基本をまとめたものです。

なぜ今、生産性が最優先になるのか(賃上げ・値上げ・人手不足の同時進行)

いまは「賃上げが必要」「値上げも必要」「人手が足りない」が同時に起こりやすい局面です。

この状況で売上だけを追うと、現場は忙しいのに利益が残らない、ということが起きます。

だからこそ、気合いではなく「投入(人・時間)に対して、どれだけ価値(付加価値)を生んだか」を数字で把握し、“残る利益”を増やす設計(=生産性)に切り替える必要があります。

まず土台:労働生産性とは何か(社長・後継者の共通言語)

生産性とは、投入(INPUT)に対する産出(OUTPUT)の割合です。労働生産性は、その中でも「人(労働)」に着目した指標です。基本式は次のとおりです。

労働生産性 = 付加価値 ÷ 就業者数(または 就業者数×就業時間)

重要なのは、難しい指標を増やすことではなく、同じやり方で毎年出し続けることです。

社長がまず見るべき指標は2つ

社内で最初に揃えるなら、この2つが分かりやすい指標です。

「時間当たり」が向いている場面

- 現場の段取り、手戻り、待ち時間、標準化などの改善が、数字に反映されやすい

- 「忙しいのに利益が残らない」状態の原因を分解しやすい

(参考)2024年度の時間当たり名目労働生産性は5,543円、実質の伸びは前年度比+0.2%(日本生産性本部の「日本の労働生産性の動向2025」)。

「一人当たり」が向いている場面

- 人員配置、採用、外注の使い方など、経営判断に直結しやすい

- 部門別・拠点別などに落とし込みやすい

(参考)2024年度の一人当たり名目労働生産性は907万円(日本生産性本部の「労働生産性の国際比較2025」)。

国際比較と国内統計は混ぜない(前提が異なる)

メディアで「日本は下位」と出る数字は、国際比較(購買力の調整=PPP換算)のことが多いです。

一方、国内で自社KPIに使う円の数字は、国内推計(そのままの円)です。

前提が違う数字を混ぜると、社内KPIや改善判断を誤りやすくなります。

社内で使う指標は、まず 「国内の円・自社の決算数値」 で統一するのが安全です。

手順1:付加価値を出す(算定方法)

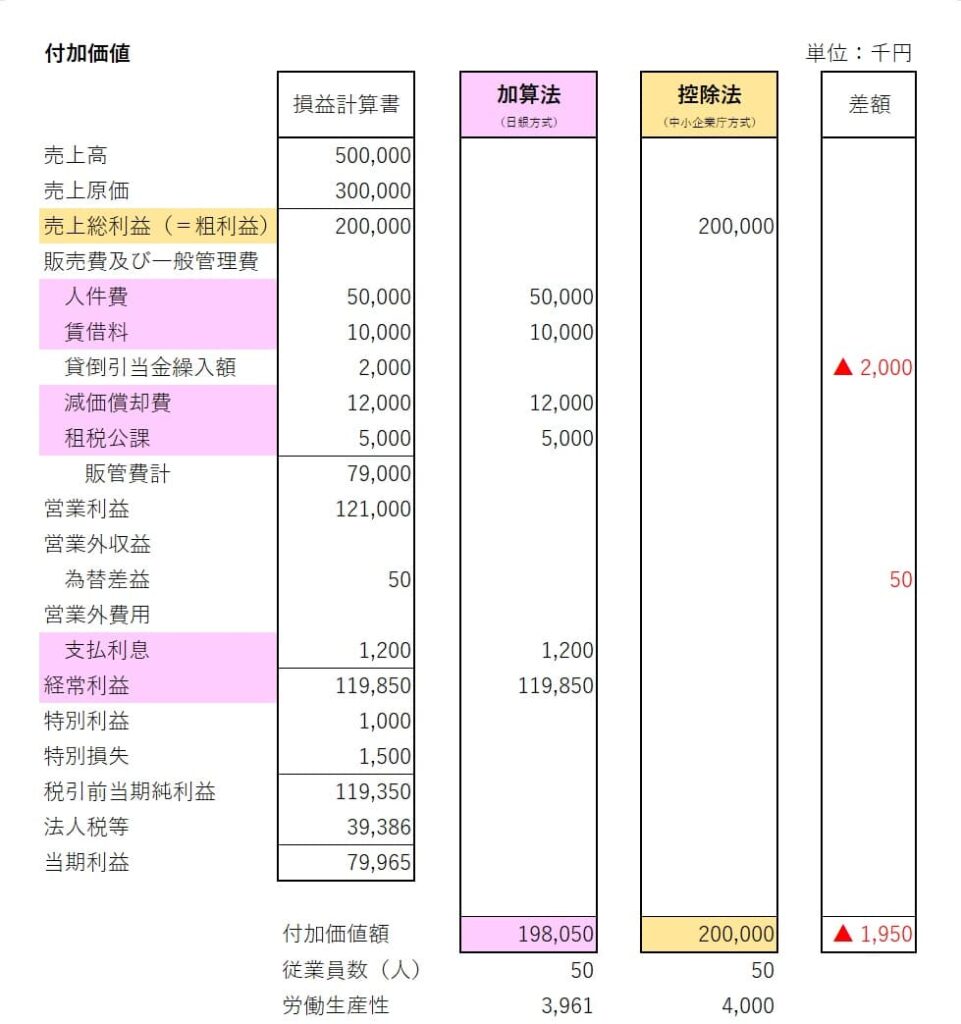

付加価値には代表的に2つの算定方法があります。どちらでも構いませんが、方式を途中で変えると比較が崩れます。社内ルールとして、どちらを使うか固定してください。

加算法(損益計算書から“足し上げ”)

(例)付加価値 = 経常利益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課+減価償却費

控除法(売上から“外部購入分を引く”)

売上高から、仕入・外注などの外部購入費を差し引いて付加価値を求めます。

(参考)加算法と控除法の比較

下記の事例(卸売会社で変動費は売上原価のみ、従業員数50人)で、加算法、控除法それぞれ計算します。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)(注意)加算法と控除法を混ぜると、数値の大きさもトレンドもズレます。前年差・同業比較をする場合、必ず方式を固定してください。

付加価値の「自社ルール決めチェックリスト」(10分)

まとめ

労働生産性は、難しい理論を学ぶよりも、同じ計算方法で数字を出し続けることが一番大切です。

まずは 自社の数値を出す → 過去の推移と同業と比べる → 改善テーマを1つだけ決めて回す。

この順番で進めるのが、いちばん早く成果につながります。