ふるさと納税は、自治体に対する寄附ですが、個人の所得に応じて限度額が異なります。今回は、最低負担額2,000円となるような寄附額の計算、寄付金控除される時期、返戻品の課税関係について解説します。

このブログは、2022年12月13日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分が選択した自治体に対して寄附を行った場合に、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税及び個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

つまり、居住地以外の市役所等に寄附することにより、自身の居住地に納めるべき税金が減額されます。この結果、自分が選んだ地方自治体に資金を提供し、地域振興や地方創生に貢献することができます。

しかし、最低でも2,000円の自己負担が必要です。あまりに多すぎる寄附額は、自己負担額が増加します。

【参考】ブログ「知らないと損する?税金の種類」

ふるさと納税の計算方法

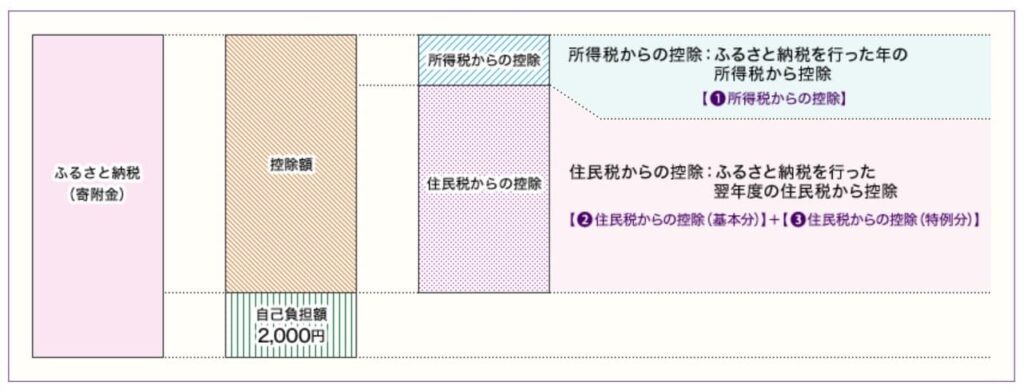

ふるさと納税は、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税それぞれから控除が受けられます。なお、控除できる金額は、以下の①~③を合計したものとなります。

①所得税からの控除額

(寄附金 - 2,000円)× 所得税率

②個人住民税からの控除(基本分)

(寄附金 - 2,000円)× 個人住民税所得割10%

③個人住民税からの控除(特例分)

(寄附金 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率)

上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除します。なお、2037年(令和19年)中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率です。

また、上記を図にしたものが、総務省より公表されています。

出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」限度額の計算

ふるさと納税の控除額

=①所得税からの控除額+②個人住民税(基本)からの控除額+③個人住民税(特例)からの控除額

①~③まで、それぞれ上限額があります。

①所得税からの控除額 ≦ 総所得金額等の40%

②個人住民税(基本)からの控除額 ≦ 総所得金額等の30%

③個人住民税(特例)からの控除額 ≦ 個人住民税所得割額の20%

上記①~③のうち、一番低い上限額が、最低負担による限度額となります。一般的には、③の限度額が低いため、③を基準とします。つまり、限度額は以下の算式で求めることができます。

(寄附金 - 2,000円)× (100% - 10%- 所得税率)≦ 個人住民税所得割額の20%

したがって、実質的に2,000円のみ負担で控除できる寄附金の額は以下の算式で求めることができます。

寄附金 ≦ (個人住民税所得割額の20% /(100% - 10%- 所得税率)+2,000円

【参考】国税庁タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」

事例

以下の条件で、2,000円の負担でふるさと納税(寄附金)の全額を控除できる金額を算定します。なお、あくまでも仮定の条件ですので、実行する際は顧問税理士にご相談ください。

- 年齢 :30歳

- 家族構成 :独身(扶養者なし)

- 年収 :400万円(その他に収入はなし)

- 社会保険料 :厚生年金保険料・健康保険料年間合計61.4万円(等級24)

- 基礎控除 :48万円

- 所得控除額 :社会保険料+基礎控除=61.4万円+48万円=109.4万円

- 総所得金額等:給与所得=給与収入-給与所得控除=400万円-(400万円×20%+44万円)=276万円

- 課税所得 :給与所得-所得控除額=276万円-109.4万円=166.5万円

- 課税所得が166万円のため、所得税の速算表より、所得税率は5.105%が適用

- 住民税所得割:課税所得×10%=166.5万円×10%=16.6万円

限度額の計算

①所得税額からの控除

上限額は、総所得金額等×40%=276万円×40%=110.4万円

②個人住民税からの控除(基本分)

上限額は、総所得金額等×30%=276万円×30%=82.8万円

③個人住民税からの控除(特例分)

個人住民税(特例分)の上限額は、個人住民税所得割×20%=16.6万円×20%=3.3万円

2,000円負担での限度額計算

2,000円の負担でできるふるさと納税(寄附金)は、以下の算式を満たす金額です。

寄附金 ≦ (個人住民税所得割額の20% /(100% - 10%(基本分)- 所得税率)+2,000円

上記算式を満たす寄附金を計算すると、約42,000円となります。

(3.3万円/(100%-10%-5.105%)+2,000円=39,238円+2,000円=41,238円⇒約42,000円)

控除限度額のシミュレーション

ふるさと納税の限度額を知りたい場合、ふるさと納税サイトに掲載されているシミュレーションを活用するのが簡単です。ふるさと納税の主なウェブサイトを列挙します。

- 楽天ふるさと納税:詳細版シミュレーター

- ふるさとチョイス:控除上限額シミュレーション

- さとふる :シミュレーション&早見表

- ふるなび :控除シミュレーションと計算方法

- ふるさとぷらす :ふるさと納税 控除の目安と限度額の計算方法

寄附金が控除される時期

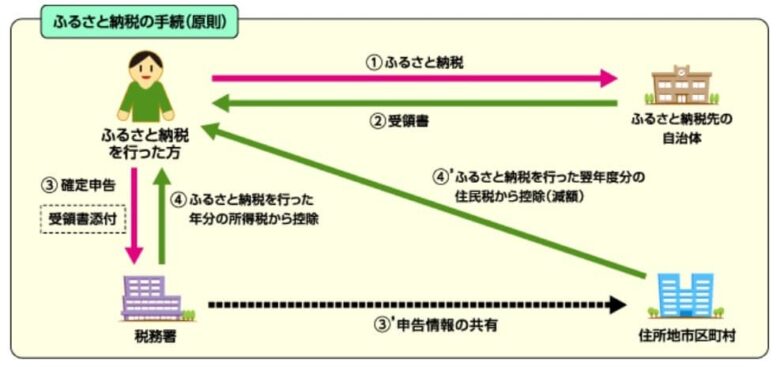

通常、1月~12月までの期間の確定申告を翌年2月16日~3月15日に行います。

ふるさと納税は、所得税、住民税それぞれから控除(減額)されます。ただし、控除(減額)される時期が異なる点は要注意です。

所得税は、ふるさと納税を行った年分の所得税から控除されます。これに対して、住民税は、翌年度分から控除されます。ふるさと納税がわかりにくいのは、控除される時期が異なるためです。

出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」なお、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」もあります。

返礼品に関する課税関係

寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、所得税法上の一時所得に該当します。行政機関からの贈与になりますので、法人からの贈与となります。一時所得には、懸賞金や競馬の払戻金、生命保険の一時金などがあります。また、一時所得には特別控除額が50万円があります。したがって、返礼品以外の一時所得がなければ、通常、課税関係は生じません。

【参考】国税庁「「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」

まとめ

さて、いかがでしょうか。ふるさと納税の限度額の計算はわかりにくいと思います。給与所得以外の所得がある場合、さらに難解です。また、12月末までにふるさと納税をするにあたって、まだ所得計算が確定していない段階で限度額を推定しなければなりません。まず、昨年の源泉徴収票を取り出して、シミュレーションサイトで試算されることをお勧めします。